4月に施行された改正FIT法では、再生可能エネルギー発電所の保守・点検やメンテナンスが定められています。そのほか、看板の設置も必要です。新しく義務付けられていることについて整理してみたいと思います。

看板

これは非常に具体的に記載されているので、問題はないと思います。掲載内容やサイズは下記の通りです。なお、工場屋根など連絡先が明らか(その工場)の場合は、明記しなくても良いとされています。

出展:「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」一般社団法人日本電気工業会/一般社団法人太陽光発電協会

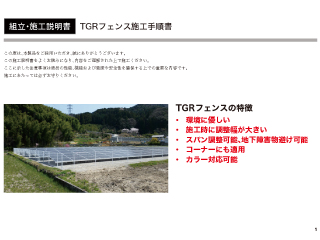

フェンス

保守点検に関して、下記の記述があるため、発電設備の周囲にフェンス、入り口の施錠が必要といわれております。

この一環として、事業に関係ない者が設備に近づくことにより感電などの被害が発生することがないよう、一定の取組を求めます。

出展:「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」について 資源エネルギー庁

保守・点検

方針は示されたけど、マニュアルはない

改正FIT法の施行以降は「太陽光発電は保守・点検が必要になる」、という話はよく聞きますが、具体的にどんなことをすれば良いのか伝わってきません。

今回の法改正で「保守と点検を行うこと」という方針が示されました。しかし、この方針に基づいた保守・点検のマニュアルは資源エネルギー庁からは発表されていません。そのため、保守・点検をしなければならないが、具体的に何をするのかわからないという状態になっています。

いくら待っても資源エネルギー庁は太陽光発電の保守・点検マニュアルを作らないのではないでしょうか。メガソーラーと住宅屋根の太陽光発電所では点検項目が異なります。すべての太陽光発電所の状況を網羅したマニュアルを作成するのは現実的に難しいからです。

方針とマニュアルの間を埋めるものとしてガイドラインがあります。資源エネルギー庁発表の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」では、下記のように民間団体が定めたガイドラインを参照しています。

保守点検及び維持管理計画の策定、体制の構築に当たっては、民間団体が定めるガイドライン等(付録参照)を参考にし、当該ガイドライン等で示す内容と同等又はそれ以上の内容により、事業実施体制を構築するように努めること。

保守・点検の付録のガイドラインとして、次のものがあげられています。

| ガイドライン名 | 発行元 | 発行年 |

|---|---|---|

| 太陽光発電システムの保守点検ガイドライン | 一般社団法人日本電機工業会 一般社団法人太陽光発電協会 |

2016年 |

| 太陽光発電設備が水害によって被害を受けた場合の対処について | 一般社団法人太陽光発電協会 | 2015年 |

| 震災によって被害を受けた場合の太陽光発電システム取り扱い上の留意点 | 一般社団法人太陽光発電協会 | 2016年 |

出展:「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」について 資源エネルギー庁

「太陽光発電システムの保守点検ガイドライン」は全部で97ページあります。このガイドラインでも、点検の頻度については、太陽光発電所の規模や監視状況によって異なるとして、点検の頻度を明示していません。

定期的な点検及び保守は,太陽光発電システムの稼働中終始行い,また具体的なトリガーに応じて繰り返し行うことが望ましい。これらの頻度は,次に基づいて大きく変わりうる。

– システムの種類(地上設置型発電システム,業務用,家庭用など)

– 遠隔監視能力の程度

– 契約規定又は発電性能保証

– 特定の機器の保守につき製造業者の推奨する実務

– サイト固有の考慮点

出展:太陽光発電システム保守点検ガイドライン」一般社団法人日本電気工業会/一般社団法人太陽光発電協会

ガイドラインに記載されている代表的な内容をなるべく簡素に抽出しました。

文書・情報の整理と保管

- 設備ID、事業識別番号、設置日。

- モジュール、パワコン等設備のメーカーと型式、数量の記録。保証書。

- システム設計、施工者の連絡先。

- 結線図、システム仕様書、設計図、施工図、ストリング情報、ストリングレイアウト。

- 機器の校正予定の期間、証明書。

運用・保守マニュアル

- システムの正常な動作を検証するための手順。

- システム障害が発生した場合の手順。

- 緊急停止の手順。

記録

- 点検・保守に基づく、発電所固有の推奨事項の更新。

- 修理、交換した部品の履歴。

- 機器の校正の履歴。

- 点検報告書の記載事項(名称、住所、点検記録、試験結果、次回点検までの期間、点検実施者の署名)。

予防と監視(システムの正常な動作を検証するための手順)

- 赤外線サーモグラフィーなどによるモジュールの温度の確認。

- 除草やモジュールの清掃。

- 消耗部品の交換。

- 目視による各種設備の腐食や劣化、施錠の確認。

- 遠隔監視システム(ストリング/接続箱/PCS)のアラームの設定。

- 実地によるストリング計測、I-V曲線測定。

復旧(システム障害が発生した場合の手順)

- 予め想定される症状とトラブルシューティングの手順書。

- 問題発生時の連絡先。

- 水没時、災害時の対応。

まとめ

数年前、太陽光発電はメンテナンスフリーといわれていました。しかし、急激な普及を経て様々な問題がでてきました。故障による発電量の低下は事業者の自業自得といえなくもありませんが、台風よる架台の損壊では、事業者のみならず周辺住民にも迷惑がかかります。

そのような状況から、保守・点検義務化の方針が示されました。

太陽光発電が非常にシンプルな発電機構であることは確かですが、発電設備である以上、まったく放置しておいてよいはずがありません。

今回、改正法の条文やガイドラインを読み返すなかで、保守・点検の義務化は弊社を含めた業界全体が真摯に取り組む課題だと感じました。今後も改正法に伴って必要な対応、手続きなどの情報発信を行って参りたいと思います。

フジテックスエネルギーでは、保守・点検機器のご紹介を行っております。必要な機器がございましたら、お気軽にご用命ください。

各種資料

記事に関連した

商品はこちら

太陽光発電リパワリングサービス

太陽光発電リパワリングサービス 【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-66kv CVTSS

【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-66kv CVTSS 【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-33kv CVT

【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-33kv CVT 【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-22kv CVT

【海外製】特別高圧ケーブル仕様書-22kv CVT 創エネ‧省エネ‧畜エネソリューション

創エネ‧省エネ‧畜エネソリューション TGRフェンス(半丸・杭) 施工手順書

TGRフェンス(半丸・杭) 施工手順書 【最大30%OFF】資材調達の「コスト」と「リスク」を同時に解決。富岡倉庫竣工記念、銅・アルミケーブル大特価キャンペーン開始

【最大30%OFF】資材調達の「コスト」と「リスク」を同時に解決。富岡倉庫竣工記念、銅・アルミケーブル大特価キャンペーン開始 銅ケーブル調達の新基準:国内・海外「ハイブリッド購買」の論理的必要性

銅ケーブル調達の新基準:国内・海外「ハイブリッド購買」の論理的必要性 年末年始休業についてのご案内

年末年始休業についてのご案内 【2023年】高圧ケーブル電線が受注停止で納期が遅延?海外メーカーをご提案

【2023年】高圧ケーブル電線が受注停止で納期が遅延?海外メーカーをご提案 高圧ケーブルについて解説

高圧ケーブルについて解説 太陽光フェンスの製造・品質体制をご紹介

太陽光フェンスの製造・品質体制をご紹介